テマ・ムンディ(Thema Mundi)とはなにか

プトレマイオスをはじめとする古典占星術において、サイン(十二宮)、エレメント(四区分)、および惑星の関係性は、季節の周期や四大元素に基づく物理的かつ論理的な体系として構築されていました。

サインは、現代占星術のように個人の「性格や傾向」を表すものではなく、主に惑星の支配星(ルーラーシップ)や品位(ディグニティ)を決定するための枠組み、すなわち天球上の「地名のようなもの」として機能していました。

この基本構造を形作る主要な要素は以下の通りです。

1. 惑星の基本的な自然な特性(四元素の質)

古典占星術では、すべての惑星が熱[Hot]、冷[Cold]、湿[Moist]、乾[Dry]という四つの基本的な性質の組み合わせを持つと考えられており、これが惑星の作用を決定する基礎となりました。

- 太陽:その本質において、加熱(熱)の能動的な側面を持ち、わずかに乾燥する性質を持つとされます。これらの性質は、季節の変化から容易に知覚されました。

- 月:地球に近いため、湿潤の度合いが高いです。また、太陽からの光を受けてわずかに加熱(熱)の作用も帯びます。

- 土星(クロノス):太陽の暖かさや地球周辺の湿気の蒸発から最も遠い位置にあるため、その性質は冷却(冷)の度合いが最も高く、わずかに乾燥するとされます。

- 火星(アレス):より乾燥する性質を持ちます。本質的に熱の原因となります。

- 木星(ゼウス):温和な性質を持ち、肥沃な北風を生み出す能力を持つとされます。

- 金星(アフロディーテ):その性質は湿潤であるとされます。

2. サインの支配星(ドミサイル)決定の構造

古典的な支配星(ルーラーシップ)の割り当ては、太陽と月(ライツ)を起点とする対称性と、惑星の物理的な特性に基づいています。

- ライツ(太陽と月)の配置: 最も熱と暖かさをもたらす、黄道帯の最も北側に位置する蟹座と獅子座が、それぞれ月(女性サイン)と太陽(男性サイン)のハウスとして割り当てられました。

- カルディアン・オーダー(惑星の順序)による対称性: 太陽と月のハウスを起点とし、そこから外側に向けて、カルディアン・オーダー(土星、木星、火星、金星、水星)の順に、それぞれの自然な特性を反映したサインが対称的に割り当てられました。

- 土星(冷):熱の光体である蟹座と獅子座の対角に位置し、寒く冬らしい天候の時期にあたる山羊座と水瓶座が与えられました。これは土星の冷却の性質と、対角(オポジション)という不調和な配置(凶星としての性質)が一致するためです。

- 木星(温和):土星に隣接する射手座と魚座が割り当てられ、ライツに対して調和的な三角形(トライン)の間隔を形成します。

- 火星(乾燥、熱):木星に隣接する牡羊座と蠍座が割り当てられ、ライツに対して破壊的で不調和な四角形(スクエア)の間隔を形成します。

3. エレメント(四区分/トリプリシティ)の構造

サインの四区分(エレメント)は、トライアングル(三要素/Triplicity/Trigon)とも呼ばれ、同じエレメント(火・地・風・水)に属する3つのサイン(ゾイディア)がトライン(120度)の関係を形成します。

- 四大元素の性質: この分類は、火(熱く乾燥)、地(冷たく乾燥)、風(熱く湿潤)、水(冷たく湿潤)という古代ギリシャ哲学に由来する元素の物理的性質と結びついています。

- トライアングルの支配星: 各トライアングル(三要素)には、セクト(昼夜の区別)に応じて、昼の支配星と夜の支配星が割り当てられました。例えば、火のトライアングル(牡羊座、獅子座、射手座)は男性宮で、昼の共同支配星は太陽、夜の共同支配星は木星が想定されました。これは、太陽の熱と木星の肥沃で風をもたらす性質が、火のトライアングルの持つ性質を主に北方的なものにするためです。

4. 高揚(エグザルテーション)の論理

惑星の高揚(Exaltation/Hupsoma)のサインの配置は、惑星の自然な性質が、そのサインが司る季節や緯度の変化によって最も効果的に強化されるという物理的論理に基づいていました。

- 土星(冷):熱が増す牡羊座(太陽の高揚のサイン)では力が減退(降下)し、熱が減る天秤座では力が増大するため、天秤座が高揚のサインとされました。

- 木星(肥沃な北風):太陽が最も北に位置する蟹座(夏)でその性質が強化されるため、蟹座が高揚のサインとされました。

- 火星(熱の原因):最も南に位置し、より灼熱(caustic)となる山羊座が高揚のサインとされました。

古典占星術のサイン、エレメント、惑星の関係性は、宇宙が持つ自然の秩序と調和を、惑星の物理的性質と季節の循環に厳密に適合させることで説明される、統一された体系でした。

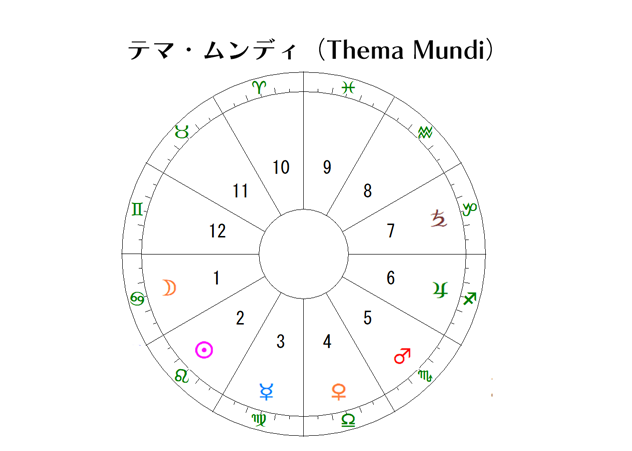

この古典占星術の基礎構造の核心をなす概念に、テマ・ムンディ(Thema Mundi)があります。テマ・ムンディは、このサインの支配関係やアスペクト理論の論理的基盤を提供した「世界のホロスコープ」です。

テマ・ムンディが、このサインと惑星の支配関係(ドミサイル、エグザルテーション)の論理的な根拠をどのように確立したかについて、さらに詳しく見ていきましょう。

テマ・ムンディ(Thema Mundi)はラテン語に訳した概念

テマ・ムンディ(Thema Mundi)は、ギリシャ語のkosmous genesis(「宇宙の誕生」または「世界のホロスコープ」)をラテン語に訳した概念であり、西洋占星術の教義の多くが派生した基盤となる設計図として機能する神話的な出生図です。これは、実際の天文学的な出来事ではなく、理論的な構成概念です。

このテマ・ムンディの構造は、古典占星術におけるサインの支配関係やアスペクト理論の論理的根拠(rationale and basis for rulerships)を確立しました。

1. テマ・ムンディの基本構造

テマ・ムンディは、その最も特徴的な構造として、蟹座(Cancer)がアセンダント(上昇宮)に配置されているチャートとして想定されています。

このチャートでは、7つの伝統的な惑星(古典占星術で用いられる)が、すべて自身の支配サイン(ドミサイル)に配置されています。

| 惑星 | 支配サイン | ハウス (蟹座アセンダント時) |

|---|---|---|

| 月 | 蟹座 | 1室 (Ascendant) |

| 太陽 | 獅子座 | 2室 |

| 水星 | 乙女座 | 3室 |

| 金星 | 天秤座 | 4室 |

| 火星 | 蠍座 | 5室 |

| 木星 | 射手座 | 6室 |

| 土星 | 山羊座 | 7室 |

この構造は、伝統的な7惑星の支配関係(ルーラーシップ)を体系化し、アスペクトの解釈からハウスの伝統的な意味に至るまで、占星術の解釈の基礎を支えています。

2. アスペクト(座相)の論理的根拠の確立

テマ・ムンディにおいて、アセンダントである蟹座(月が支配)から見た主要なアスペクト(オポジション、スクエア、トライン、セクスタイル)は、そのアスペクトが持つ本質的な性質を、そのアスペクトが接する惑星の性質に結びつける役割を果たしました。

| アスペクト | 蟹座アセンダントからの角度 | 関連する惑星(そのサインの支配星) | アスペクトの本質的な意味 |

|---|---|---|---|

| オポジション (180度) | 蟹座 ↔ 山羊座 | 土星(山羊座の支配星) | 緊張を生み出し、何かを抑制しようとする土星の性質を帯びます。 |

| スクエア (90度) | 蟹座 □ 牡羊座、天秤座 □ 山羊座 | 火星(牡羊座)および土星(山羊座) | 葛藤(tension)と摩擦を生み出し、火星の性質(行動を促すが問題も引き起こす)を帯びます。 |

| トライン (120度) | 蟹座 △ 蠍座、魚座 | 木星(魚座)および火星(蠍座) | サポート、成長、調和をもたらす木星の性質を帯びます。 |

| セクスタイル (60度) | 蟹座 60度乙女座、牡牛座 | 金星(牡牛座)および水星(乙女座) | 美、優しさ、慈善の性質を持つ金星の性質を帯びます。 |

このように、テマ・ムンディは、サインと惑星の幾何学的な関係(アスペクト)に、善性(木星、金星)や悪性(土星、火星)といった具体的な意味を与える出発点となったのです。

3. エレメント(四区分)との関連

また、テマ・ムンディの構造は、ハウスの角(Pivot)、連続(Succedent)、傾(Decline/Cadent)という区分(アングラートライアド)と、四大元素との関連性を示す方法も提供したとされています。

惑星の喜びの配置(Planetary Joys)がテマ・ムンディの構造に重ね合わせられることで、四大元素が宇宙のどこに配置されるかという自然な場所の教義(doctrine of natural place)が描かれます。

- 火の元素に関連する惑星は、天の頂点(Midheaven/10室周辺)に集まります。

- 地の元素に関連する惑星は、天の底点(Subterraneous/4室周辺)に集まります。

- 風の元素に関連する惑星は、アセンダント(1室周辺)に配置され、日周運動によって火の元素(上)に向かって押し上げられると象徴的に解釈されます。

- 水の元素に関連する惑星(火星)は、ディセンダント(7室周辺)に配置され、地(下)に向かって押し下げられると解釈されます。

この配置により、火と地が宇宙の上と下という極端な位置を占め、風と水が中間的な位置を占めるという、古代の自然哲学に基づくエレメントの論理が示されます。

テマ・ムンディの構造が、占星術の四区分(エレメント)の概念の確立にどのように寄与したかについて、さらに詳しく探っていきましょう。

占星術の四区分(エレメント)

テマ・ムンディ(Thema Mundi)の構造は、四大元素(火・地・風・水)が黄道十二宮に割り当てられる際の哲学的および物理的な論理的根拠を確立する上で、決定的な役割を果たしました。

テマ・ムンディは、蟹座をアセンダントとし、伝統的な7惑星がすべて自身の支配サイン(ドミサイル)に配置されているという理論的な宇宙の青写真です。

1. 惑星の「喜びの配置」(Joys)と自然な場所の教義

テマ・ムンディのチャートに「惑星の喜びの配置」(Planetary Joys)の教義を重ね合わせることで、各元素が宇宙のどこに「自然な場所」を持つべきかという自然な場所の教義(doctrine of natural place)が示されました。これは、古代ギリシャ哲学における四大元素説(火、土、空気、水という4つの基本元素)に基づいています。

この配置は、ハウスを角(Pivot/アングル)、連続(Succedent/サクシーデント)、傾(Decline/ケーデント)という三つのグループに分けたアングラートライアッドの枠組みを利用しています。

テマ・ムンディの構造を通じて、元素とその関連惑星は以下のように宇宙に配置されました。

| 元素 | 関連惑星 | 宇宙における配置(ハウス群) | 論理/象徴的な意味 |

|---|---|---|---|

| 火 | 太陽、木星 | 天の頂点(10室:ミッドヘブン)周辺 | 宇宙の最上部(上空の極端)を占め、熱の性質を持つ火が支配する。(一番高い所の太陽は、大きなエネルギを地上に降り注ぎます。) |

| 地 | 土星、月 | 天の底点(4室:サブテラネオス)周辺 | 宇宙の最下部(下部の極端)を占め、堅固で安定した地の性質を持つ。(天の低点は一番低い所で、地平線の下にあり全てを支えている。) |

| 風 | 水星 | アセンダント(1室)周辺 | 1室は惑星が地平線から昇り始める場所であり、風が火の元素(上)に向かって押し上げられる動きを象徴する。(暖められた空気は上空に上がっていくバルーンを想像してみれば分かります。) |

| 水 | 火星 | ディセンダント(7室)周辺 | 7室は惑星が沈み始める場所であり、水が地の元素(下)に向かって押し下げられる動きを象徴する。(地面に撒かれた水は、下へ下へと沁み込んでいきます。) |

この配置により、火と地が宇宙の上下の極端な位置を占め、風と水が中間的な位置を占めることが示されます。さらに、日周運動(diurnal rotation)が、風を火へ、水を地へと動かすことで、四大元素の間の絶え間ない動的な相互作用を説明する論理的枠組みが提供されました。

2. 四大元素と三区分の統合

サインの分類は、四区分(エレメント)と三区分(クオリティ)が組み合わさって成立しています。

- 例えば、火のサイン(牡羊座、獅子座、射手座)は、それぞれ活動宮、固定宮、柔軟宮という三区分と結びついており、この四区分と三区分の組み合わせは、占星術の解釈の基本的な要素となっています。

- 古典的な占星術の基礎には、惑星の物理的な特性(熱、冷、湿、乾)が重要であり、四元素の分類(火は熱く乾燥、水は冷たく湿潤など)は、惑星の性質がそのサインの持つ季節的な性質によって強化または弱化されるという**高揚(エグザルテーション)**の理論にも深く関わっていました。

テマ・ムンディは、単に惑星の配置を示すだけでなく、古代の自然哲学と宇宙論に基づいた、元素、惑星、サインの幾何学的および物理的な相互関係を説明するための根本的な論理を提供したのです。

この古典占星術の基本構造の重要な要素として、惑星の支配関係やアスペクト理論の基礎となったセクト(昼夜の区別)があります。セクトは、惑星の性質が四大元素の質とどのように関連づけられていたかを理解する上で重要です。

古典占星術では、サイン(十二宮)は、四元素(火・地・風・水)と三区分(クオリティ)の組み合わせによって定義され、これらは季節の周期や四大元素の物理的性質(熱、冷、湿、乾)に深く関連づけられていました。

四区分と三区分の組み合わせによるサインの決定

占星術の十二サインは、四つの元素(エレメント)と三つのクオリティ(区分)が相互に組み合わさることで、合計12通りのサイン(4x3 = 12)が成り立っています。この組み合わせは、占星術の解釈の基本的な要素です。

この組み合わせにより、同じエレメントに属するサイン(トライアングル/三要素)は、それぞれが異なる行動様式(三区分)を持つことになります。

| 三区分 (クオリティ) | 火の元素 (情熱) | 地の元素 (安定) | 風の元素 (知性) | 水の元素 (感情) |

|---|---|---|---|---|

| 活動宮 (Cardinal) | 牡羊座 | 山羊座 | 天秤座 | 蟹座 |

| 固定宮 (Fixed) | 獅子座 | 牡牛座 | 水瓶座 | 蠍座 |

| 柔軟宮 (Mutable) | 射手座 | 乙女座 | 双子座 | 魚座 |

古典占星術における三区分と元素の相互作用の論理

古典占星術、特にプトレマイオスやテマ・ムンディの体系においては、この三区分は物理的な季節の変化と結びつき、四大元素が持つ質(熱、冷、湿、乾)の強さを説明するために用いられました。

1. 活動宮(カーディナル・サイン)

活動宮(牡羊座、蟹座、天秤座、山羊座)は、季節の転換点(春分点、夏至点、秋分点、冬至点)をマークします。

- 四大元素の質の変化: プトレマイオスは活動宮を「回帰」(トロピカル)や「昼夜平分」(エクイパーティット)と呼びました。この時期は、その季節の元素的な質(熱さや冷たさ)が活動的に変化し始める時期を象徴します。

- 例: 牡羊座で太陽が昇る春分点は、熱が増大し、冷が減少する季節の始まりです。

2. 固定宮(フィクスド・サイン)

固定宮(牡牛座、獅子座、蠍座、水瓶座)は、季節が盛りとなり安定している時期に相当します。

- 四大元素の質の定着: プトレマイオスは固定宮を「堅固な(ソリッド)」と呼びました。これは、先行する活動宮の時期に始まった湿潤、熱、乾燥、寒さといった季節の質が、これらのサインに入るとより確固たるものとして感じられるためであると説明されています。

- 役割: 現代占星術では、固定宮は活動宮が始めたアイデアや行動を着実に続ける持続力や安定した基盤を確立する役割を担うと解釈されます。

3. 柔軟宮(ミュータブル・サイン)

柔軟宮(双子座、乙女座、射手座、魚座)は、季節が次のエレメントへと移り変わる「調整の時期」に相当します。

- 四大元素の質の共有: プトレマイオスは柔軟宮を「二つの身体を持つ(バイコープリアル)」サインと呼びました。これは、柔軟宮が堅固なサイン(固定宮)と回帰/昼夜平分のサイン(活動宮)の間に位置するため、両端にある二つの天候の特定の自然な特性を共有していると理解されていたからです。

- 役割: 柔軟宮は固定宮が築いた安定を引き継ぎ、次の活動宮が始める新しいサイクルへと変化させながら橋渡しをする役割を担います。

惑星のセクトとエレメントの関係性

古典占星術における重要な概念であるセクト(Hairesis:昼夜の区別)も、惑星の性質が四大元素の質(熱、冷、湿、乾)とどのように関連づけられ、調和を達成するかを説明するために使われます。

プトレマイオスは、凶星とされる土星と火星が、その過度な質を穏やかにするために、特定のセクトに割り当てられたと説明しました。

- 土星(冷):昼のセクトに割り当てられます。土星が本来持つ冷たさの質は、昼のチャートで太陽の熱によって温められることで緩和され、より穏やかで建設的な機能を持つようになるとされました。

- 火星(乾):夜のセクトに割り当てられます。火星が本来持つ乾燥の質は、夜のチャートで湿潤な月(ライツの一つ)によって潤されることで、性質が改善されるとされました。

このように、古典占星術の三区分、四区分、そしてセクトは、宇宙の自然な秩序と調和を、惑星やサインの持つ物理的性質を通じて説明するための包括的な論理的体系を構成していました。

古典占星術の現代における評価

このような古典占星術の考え方は、現代の科学的、物理的な考えからすると、単なるこじ付けに聞こえるかもしれません。それが天体望遠鏡が作られ、天文学的観測が進むことで現実の宇宙と占星術的な宇宙がイコールでは結び付けられないと考え、占星術は迷信という極端な意見を生み出しました。

しかし、人間の性質や社会の動きを、古典的な宇宙モデルを使って説明しようとした試みは、なぜかなるほどなと納得させるものがあります。

占星術的な解釈は、論理的ではあっても科学ではありません。しかし、人々の持つバラバラな自由な感性を芸術という個性によって変化する事を許された世界では、お互いを理解するうえでとても有効な事であると考えられます。

科学的に正しい、間違っているという判断だけでは世の中に分裂を生んだり、無理やり自分の感じたことを押し殺さなければいけないという窮屈さを生みかねません。

「こんな考え自分だけかもしれない」そんな個人の楽しみだけの思考であったとしても、それで心が安らぐのであれば、それは大きな価値があると思います。

古典占星術の広大な世界からすれば今回の話はほんの一部です。まだまだ未熟で説明しきれていませんが更に勉強を続けていこうと思っています。