30年グラフィック天文暦 1,850年から2029年

目次

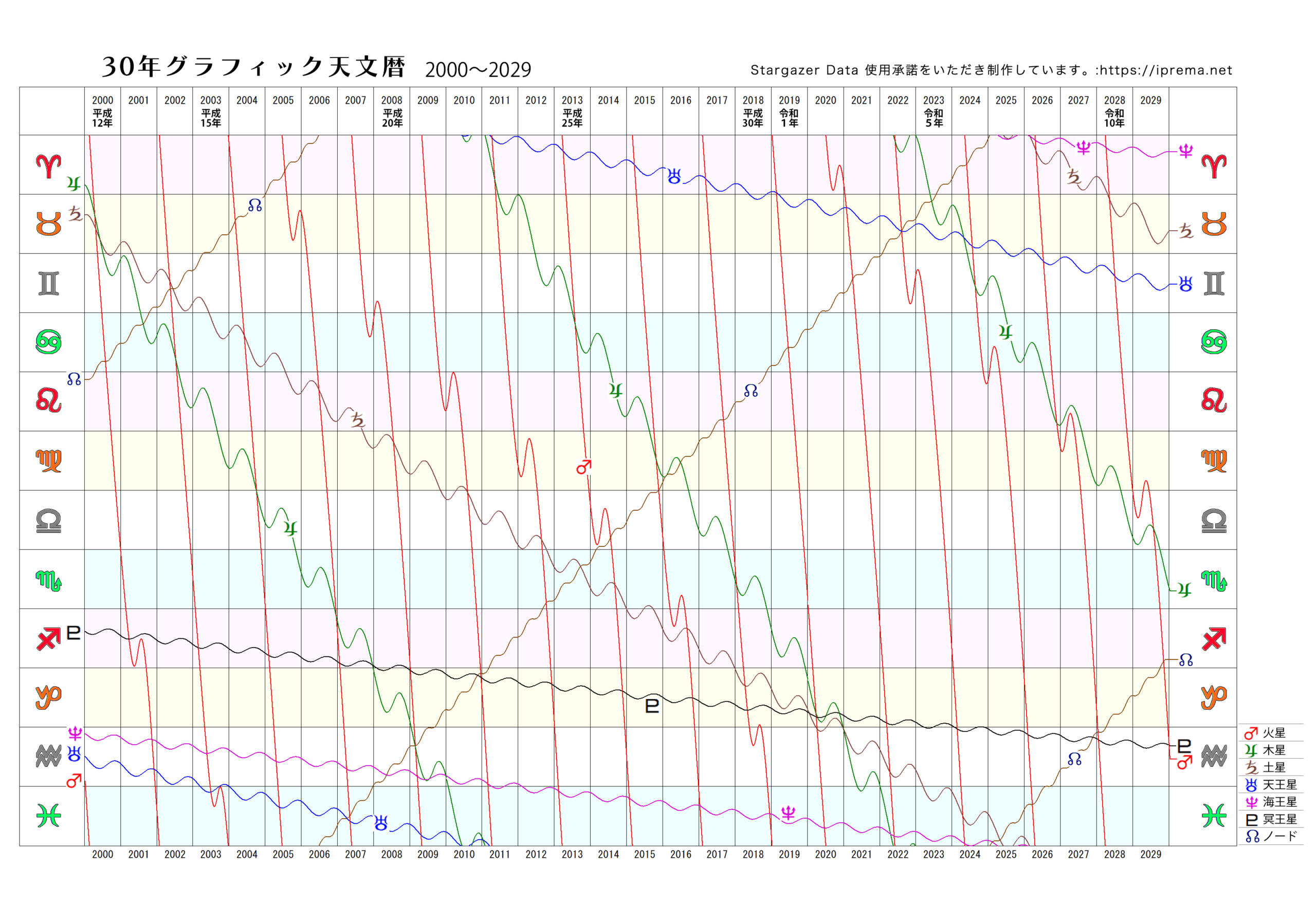

2000-2029

🗓 日本現代史年表(2000–2029)

― 政治・社会ベスト30 ―

| 年 | 出来事(月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 2000(平成12) | 森喜朗内閣成立(4/5) | 自民党の密室人事が批判を浴び、「神の国発言」問題で内閣支持率低迷。 |

| 2001(平成13) | 小泉純一郎内閣発足(4/26) | 「構造改革なくして景気回復なし」。郵政民営化など改革路線を打ち出す。 |

| 2001(平成13) | アメリカ同時多発テロ(9/11) | 日本もテロ特措法(10/29)を成立し、自衛隊がインド洋に派遣される。 |

| 2002(平成14) | 日朝首脳会談(9/17) | 小泉首相が平壌訪問。金正日が拉致を認め、5人の拉致被害者帰国。 |

| 2003(平成15) | イラク特措法成立(7/26) | 自衛隊の海外派遣拡大。戦後初の本格的な戦地派遣。 |

| 2004(平成16) | 新潟県中越地震(10/23) | M6.8、死者68名。中山隧道崩落など甚大な被害。 |

| 2005(平成17) | 郵政民営化法案可決(10/14) | 小泉改革の象徴。反対派切り捨ての「刺客選挙」が話題に。 |

| 2006(平成18) | 安倍晋三内閣発足(9/26) | 戦後最年少の首相。教育基本法改正、防衛庁「省」昇格を実現。 |

| 2007(平成19) | 年金記録問題発覚(5月) | 約5000万件の「消えた年金」問題が発覚し、政治不信拡大。 |

| 2008(平成20) | 秋葉原通り魔事件(6/8) | 社会的孤立やネット文化の暗部が浮上。 |

| 2009(平成21) | 民主党政権誕生(9/16) | 鳩山由紀夫内閣発足。55年体制崩壊、政権交代実現。 |

| 2010(平成22) | 尖閣諸島中国漁船衝突事件(9/7) | 日中関係悪化。領土問題が再燃。 |

| 2011(平成23) | 東日本大震災(3/11) | M9.0の大地震と津波、福島第一原発事故発生。死者・行方不明約2万人。 |

| 2012(平成24) | 第二次安倍内閣発足(12/26) | アベノミクス始動。金融緩和・財政出動・成長戦略の三本の矢。 |

| 2013(平成25) | 特定秘密保護法成立(12/6) | 国家安全保障を理由に情報統制強化。表現の自由との対立が議論に。 |

| 2014(平成26) | 消費税8%へ引き上げ(4/1) | 17年ぶりの増税。景気停滞を招く。 |

| 2015(平成27) | 安全保障関連法成立(9/19) | 集団的自衛権を限定容認。憲法9条の解釈変更に批判集中。 |

| 2016(平成28) | 熊本地震(4/14・4/16) | 二度の本震。死者270人以上。南阿蘇大橋崩落など甚大被害。 |

| 2017(平成29) | 天皇退位特例法成立(6/9) | 明仁天皇の譲位を正式に認める。 |

| 2018(平成30) | 大阪北部地震(6/18)/西日本豪雨(7月) | 災害が続発。防災体制の脆弱さが浮上。 |

| 2019(令和元) | 天皇陛下の即位(5/1) | 「令和」時代の幕開け。国民的祝賀ムード。 |

| 2019(令和元) | 京都アニメーション放火事件(7/18) | 死者36人。日本犯罪史上最悪の放火事件。 |

| 2020(令和2) | 新型コロナウイルス感染拡大(1月〜) | 緊急事態宣言(4/7)、東京五輪延期(3/24)。 |

| 2021(令和3) | 東京オリンピック開催(7/23〜8/8) | 1年延期の末、無観客開催。賛否分かれる大会。 |

| 2022(令和4) | 安倍晋三元首相銃撃事件(7/8) | 奈良市で暗殺。日本社会に衝撃と政治不信拡大。 |

| 2022(令和4) | 旧統一教会問題浮上(7月〜) | 政治と宗教の関係が社会問題化。宗教法人法改正論へ。 |

| 2023(令和5) | 岸田政権少子化対策発表(1/4) | 「異次元の少子化対策」と銘打ち、財源論が焦点に。 |

| 2023(令和5) | G7広島サミット(5/19〜5/21) | 核軍縮とウクライナ支援を主要議題に。 |

| 2024(令和6) | 能登半島地震(1/1) | 死者200名超。正月を襲った未曾有の地震。 |

| 2025(令和7) | 大阪・関西万博(4/13〜10/13) | 「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催予定。 |

| 2029(令和11) |

🧭 総括

2000〜2029年の30年間は、

**「グローバル化・災害・分断・再統合」**の時代。

- 2000年代:構造改革と国際緊張(9.11・北朝鮮・イラク)

- 2010年代:震災とアベノミクス、憲法・安全保障論争

- 2020年代:コロナ禍・分断・AI時代・新たな統合への模索

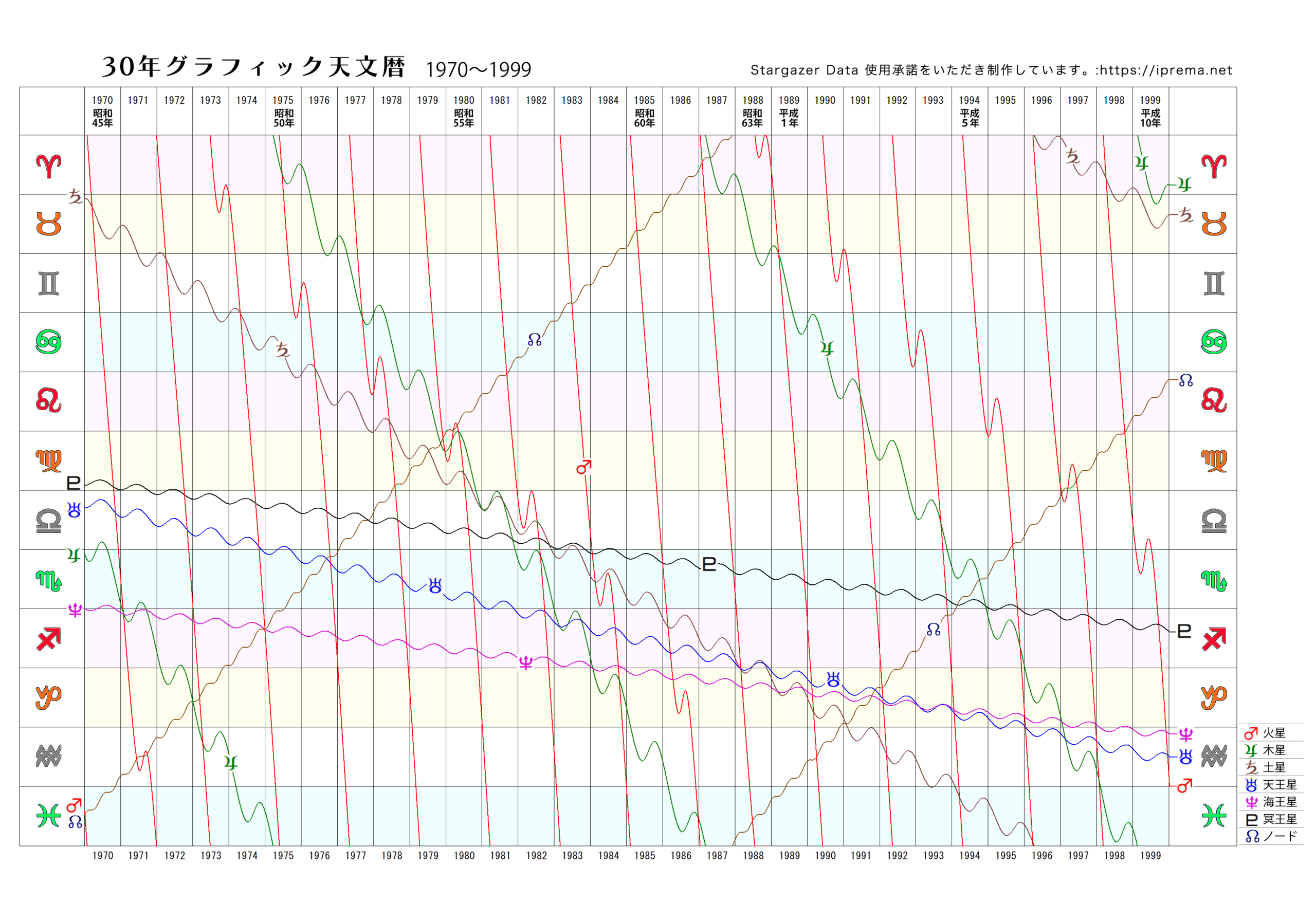

1970-1999

🗓 日本近現代史年表(1970–1999)

― 政治・社会ベスト30 ―

| 年 | 出来事(月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 1970(昭和45) | 大阪万博開幕(3/15〜9/13) | 「人類の進歩と調和」をテーマに開催。高度経済成長の象徴。 |

| 1971(昭和46) | ドル・ショック(8/15) | ニクソン大統領が金・ドル交換停止を発表。日本経済に大打撃。 |

| 1972(昭和47) | 沖縄返還(5/15) | 27年ぶりに日本へ復帰。基地問題はその後も継続。 |

| 1972(昭和47) | 浅間山荘事件(2/19〜2/28) | 連合赤軍の籠城事件。テレビ中継され社会に衝撃。 |

| 1973(昭和48) | 第一次オイルショック(10/19) | 物価急騰、トイレットペーパー騒動。戦後初の不況へ。 |

| 1974(昭和49) | 田中角栄内閣総辞職(12/9) | ロッキード事件の発端。金権政治の象徴として批判。 |

| 1976(昭和51) | ロッキード事件発覚(2/4) | 前首相田中角栄が逮捕(7/27)。政治不信が頂点に。 |

| 1978(昭和53) | 日中平和友好条約締結(8/12調印・10/23発効) | 戦後の日中関係が正式に正常化。 |

| 1979(昭和54) | 第二次オイルショック(10月) | イラン革命の影響で原油価格急騰。省エネ政策が進む。 |

| 1980(昭和55) | 大平正芳首相急死(6/12) | 総選挙期間中の死去で「弔い選挙」となり自民圧勝。 |

| 1981(昭和56) | 角栄裁判始まる(10/6) | ロッキード事件の裁判開始。長期にわたる国民関心事。 |

| 1982(昭和57) | 中曽根康弘内閣発足(11/27) | 「戦後政治の総決算」を掲げ、民営化や日米同盟強化を推進。 |

| 1983(昭和58) | 三宅島噴火(10/3) | 大噴火により島民全員避難。自然災害の教訓に。 |

| 1985(昭和60) | 日航123便墜落事故(8/12) | 520名死亡。単独機事故としては世界最多の犠牲者。 |

| 1985(昭和60) | プラザ合意(9/22) | 円高急進。バブル経済の遠因となる。 |

| 1986(昭和61) | 男女雇用機会均等法施行(4/1) | 女性の労働権拡大。職場の意識変化のきっかけ。 |

| 1987(昭和62) | 国鉄分割・民営化(4/1) | JR発足。労組問題と赤字解消の象徴的改革。 |

| 1988(昭和63) | リクルート事件発覚(6月) | 政治家・財界人の汚職事件。竹下内閣に大打撃。 |

| 1989(平成元) | 昭和天皇崩御・平成改元(1/7〜1/8) | 昭和の終焉。新時代「平成」始まる。 |

| 1989(平成元) | 消費税導入(4/1) | 税率3%。日本初の一般消費税制度。 |

| 1989(平成元) | 美空ひばり死去(6/24) | 国民的歌手の死に日本中が哀悼。時代の節目象徴。 |

| 1990(平成2) | 湾岸危機(8/2) | 日本は多国籍軍へ130億ドル拠出。自衛隊派遣論議の契機に。 |

| 1991(平成3) | バブル崩壊(3月〜) | 地価・株価暴落。長期デフレ不況「失われた10年」へ。 |

| 1993(平成5) | 細川護熙内閣成立(8/9) | 非自民連立政権誕生。55年体制が崩壊。 |

| 1994(平成6) | 自社さ連立・村山富市内閣発足(6/30) | 社会党首相が自民と連立。戦後政治の転換点。 |

| 1995(平成7) | 阪神・淡路大震災(1/17) | 死者6434人。都市直下型地震の衝撃。 |

| 1995(平成7) | 地下鉄サリン事件(3/20) | オウム真理教による無差別テロ。宗教と国家の課題を突きつける。 |

| 1997(平成9) | 消費税5%へ引き上げ(4/1) | 景気後退を加速。金融危機(山一証券破綻11/24)へ連鎖。 |

| 1998(平成10) | 長野冬季オリンピック開催(2/7〜2/22) | 環境と平和をテーマに。日本の国際的地位を印象づけた大会。 |

| 1999(平成11) | 東海村JCO臨界事故(9/30) | 民間施設で初の臨界事故。被曝死発生し原子力安全に警鐘。 |

🧭 総括

1970〜1999年の30年間は、

**「高度成長の終焉 → 安定成長 → バブル崩壊 → 不安の時代」**という大きな流れを描きました。

- 1970年代:成長から安定へ。政治スキャンダルとオイルショックの時代。

- 1980年代:技術革新・バブル経済と国際化の時代。

- 1990年代:震災・事件・金融危機。社会の価値観が大きく揺らいだ時代。

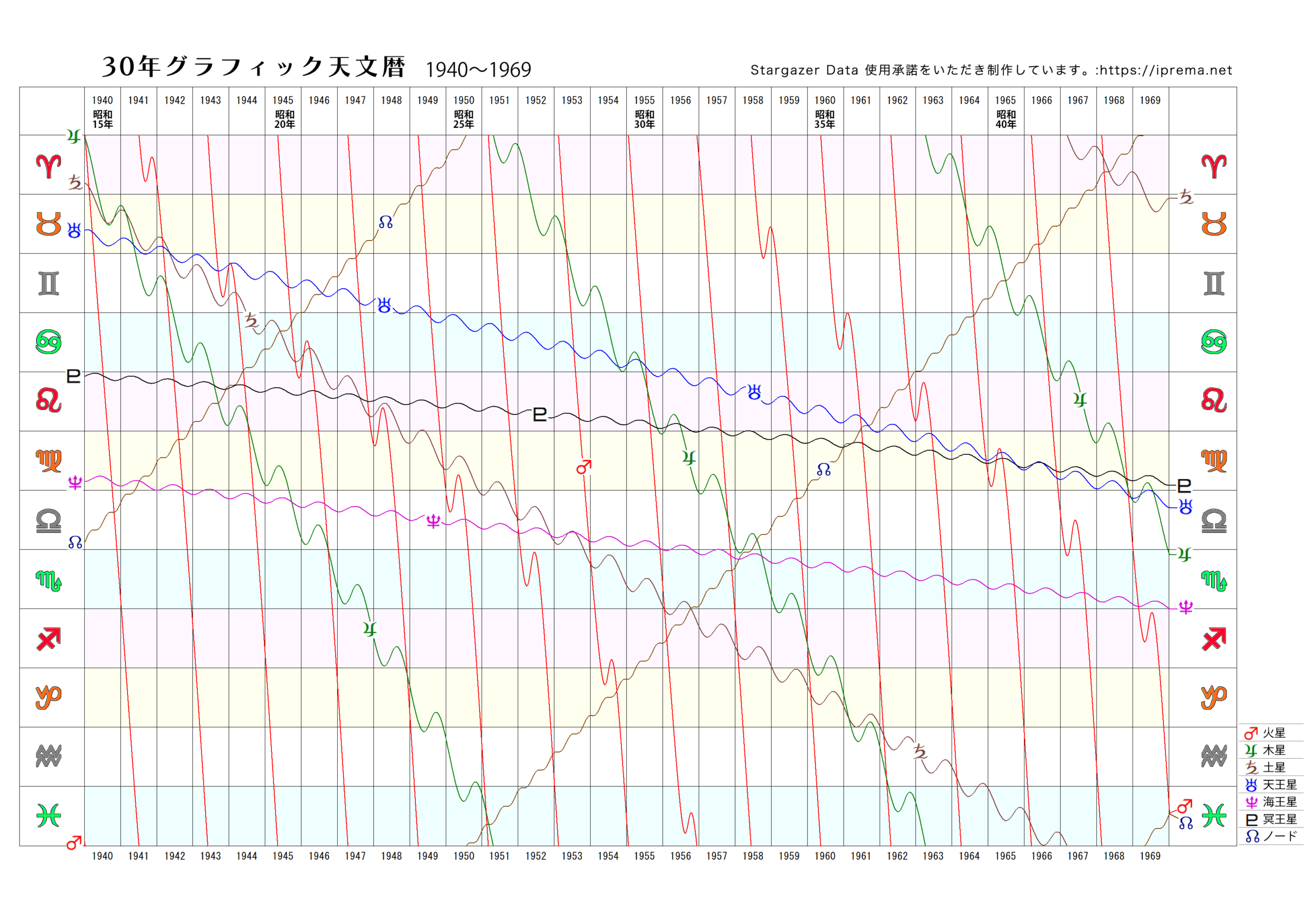

1940-1969

🗓 日本近代史年表(1940–1969)

― 政治・社会ベスト30 ―

| 年 | 出来事(月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 1940(昭和15) | 紀元二千六百年記念式典(11/10) | 皇国史観の頂点。国家神道による国民統合が強化。 |

| 1941(昭和16) | 真珠湾攻撃(12/8) | 日本がアメリカ・イギリスに宣戦布告。太平洋戦争開戦。 |

| 1942(昭和17) | ミッドウェー海戦(6/5) | 日本の敗北。戦局が転換し守勢に入る。 |

| 1943(昭和18) | 学徒出陣(10/21) | 大学生が戦場へ。国内総動員体制の象徴。 |

| 1944(昭和19) | サイパン島陥落(7/7) | 本土空襲が現実化。日本の敗戦が濃厚となる。 |

| 1945(昭和20) | 東京大空襲(3/10) | 死者10万人超。都市焼失。民間人被害甚大。 |

| 1945(昭和20) | 広島原爆(8/6)・長崎原爆(8/9) | 世界初の原子爆弾投下。未曽有の惨禍。 |

| 1945(昭和20) | ポツダム宣言受諾・終戦(8/15) | 昭和天皇の玉音放送で戦争終結。敗戦と占領の始まり。 |

| 1946(昭和21) | 日本国憲法公布(11/3) | 主権在民・平和主義・基本的人権を明記。民主国家として再出発。 |

| 1947(昭和22) | 日本国憲法施行(5/3) | 国体から憲法体制へ。戦後日本の法的基盤確立。 |

| 1948(昭和23) | 極東国際軍事裁判判決(11/12)・東条英機ら処刑(12/23) | 戦争責任の処理と国際法秩序の再建。 |

| 1949(昭和24) | 下山事件・三鷹事件・松川事件(7〜8月) | 国鉄労働運動に絡む連続事件。戦後社会不安を象徴。 |

| 1950(昭和25) | 朝鮮戦争勃発(6/25) | 日本が米軍の兵站基地となり経済復興が加速(朝鮮特需)。 |

| 1951(昭和26) | サンフランシスコ平和条約・日米安全保障条約調印(9/8) | 日本の独立回復と米国との軍事同盟化が始まる。 |

| 1952(昭和27) | 日本独立(4/28) | 占領終了。主権回復。再軍備・外交再建へ。 |

| 1953(昭和28) | NHKテレビ放送開始(2/1) | テレビ時代の幕開け。家庭生活に革命をもたらす。 |

| 1954(昭和29) | 自衛隊発足(7/1) | 警察予備隊から改組。防衛体制整備の始まり。 |

| 1955(昭和30) | 保守合同・自由民主党結成(11/15) | 自民党体制成立。戦後長期政権の基礎。 |

| 1956(昭和31) | 日本国連加盟(12/18) | 戦後国際社会への復帰。国際的信頼回復の象徴。 |

| 1957(昭和32) | 岸信介内閣発足(2/25) | 日米安保改定を目指す。戦前派首相として論争を呼ぶ。 |

| 1958(昭和33) | 東京タワー完成(12/23) | 戦後復興の象徴として完成。日本の高度成長を象徴。 |

| 1960(昭和35) | 日米安全保障条約改定(1/19調印・6/19発効) | 安保闘争が全国に拡大。岸内閣退陣(7/15)。 |

| 1961(昭和36) | 池田勇人内閣「所得倍増計画」発表(12/27) | 高度経済成長政策の具体化。 |

| 1963(昭和38) | 三井三池炭鉱爆発事故(11/9) | 死者458人。日本最大の炭鉱事故。労働安全が問題化。 |

| 1964(昭和39) | 東京オリンピック開催(10/10〜10/24) | 戦後復興の完成を世界に示す。新幹線開通(10/1)も重なる。 |

| 1965(昭和40) | 日韓基本条約調印(6/22) | 国交正常化。戦後補償・歴史認識をめぐる論争の起点。 |

| 1966(昭和41) | ビートルズ来日公演(6/29〜7/2) | サブカルチャー革命。若者文化の象徴。 |

| 1967(昭和42) | 公害対策基本法公布(8/3) | 公害問題が社会問題化。環境行政の基礎を築く。 |

| 1968(昭和43) | 三億円事件(12/10) | 未解決のまま社会を騒がせた現金強奪事件。 |

| 1969(昭和44) | 東大紛争(1/18〜1/19安田講堂攻防) | 学生運動の頂点。社会変革を求める若者運動の象徴。 |

🧭 総括

1940〜1969年の30年間は、

**「戦時体制 → 敗戦と占領 → 復興と高度成長」**の激動期でした。

- 1940年代:全体主義と戦争、そして敗戦による国家崩壊。

- 1950年代:冷戦下での独立・再軍備・経済復興。

- 1960年代:高度成長と国際復帰、公害・学生運動など新しい社会課題の登場。

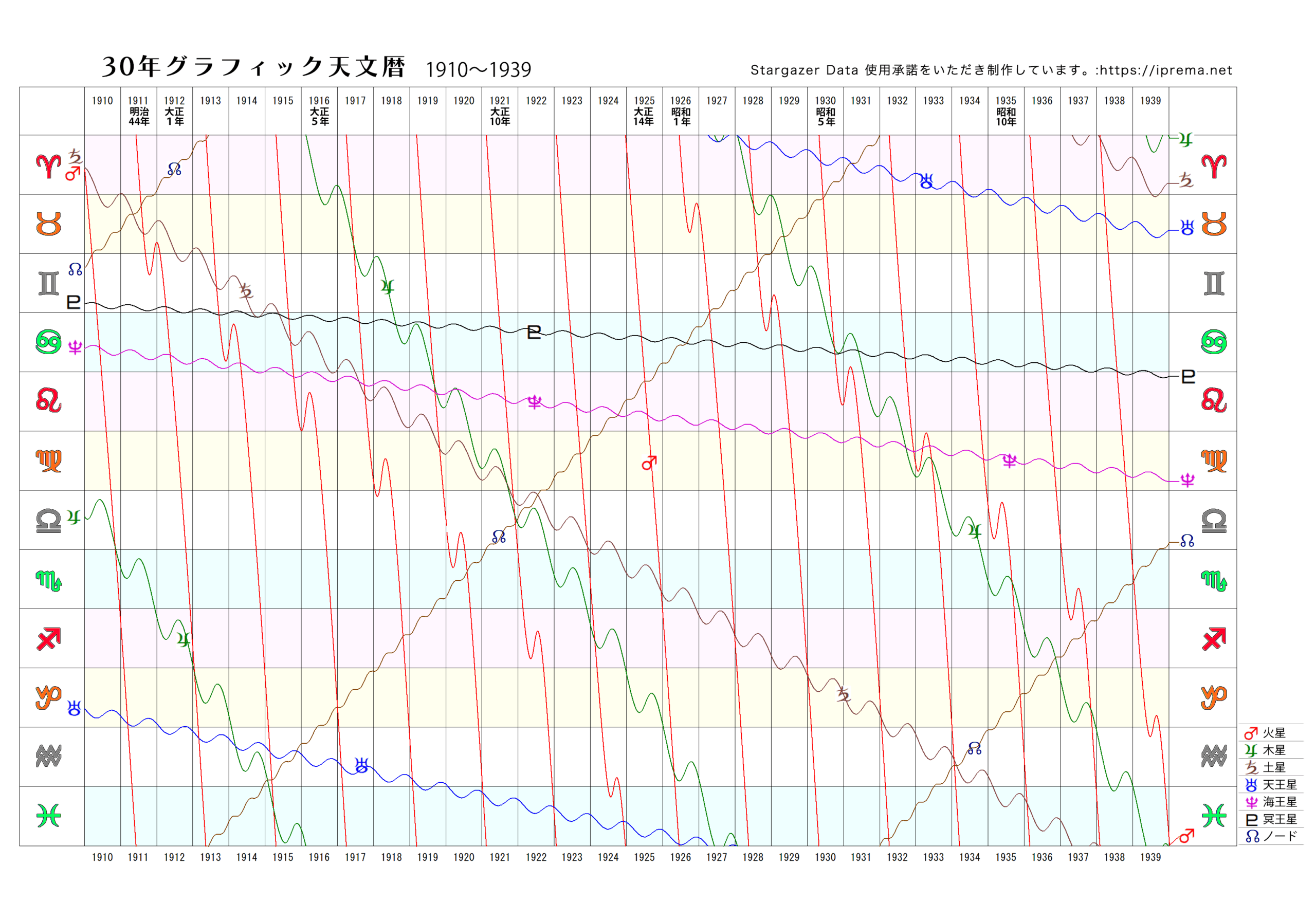

1910-1939

🗓 日本近代史年表(1910–1939)

| 年 | 出来事(年月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 1910(明治43) | 大逆事件(1/18検挙、1/24判決、1/25処刑) | 幸徳秋水らが処刑され、思想弾圧が強化。社会主義運動に大打撃。 |

| 1910(明治43) | 韓国併合条約調印(8/22)・公布(8/29) | 朝鮮が日本に併合され、植民地統治が始まる。 |

| 1912(明治45) | 明治天皇崩御(7/30) | 明治の終焉、大正改元。近代国家の転換点。 |

| 1913(大正2) | 第一次護憲運動(2/5桂内閣総辞職) | 民主政治を求めた民衆運動。政党政治への転換。 |

| 1914(大正3) | シーメンス事件発覚(1/23) | 海軍の汚職事件。政界腐敗の象徴。第一次世界大戦勃発(7/28)。 |

| 1915(大正4) | 中国に二十一カ条要求(1/18提出) | 対中強硬姿勢で国際的批判を受ける。 |

| 1918(大正7) | 米騒動(7/23富山で発生〜8月全国拡大) | 全国的民衆暴動。物価高騰への抗議。社会運動活発化の契機。 |

| 1918(大正7) | 原敬内閣成立(9/29) | 初の本格的政党内閣。立憲政治が本格化。 |

| 1919(大正8) | ヴェルサイユ条約調印(6/28) | 日本は国際連盟の常任理事国となる。国際的地位の上昇。 |

| 1920(大正9) | 戦後恐慌(3月) | 大戦景気の反動で企業倒産が続出。失業者増加。 |

| 1921(大正10) | 原敬暗殺(11/4) | 東京駅で原首相が刺殺。政党政治に衝撃。 |

| 1923(大正12) | 関東大震災(9/1) | 死者10万人以上。朝鮮人虐殺など社会的混乱を引き起こす。 |

| 1924(大正13) | 第二次護憲運動(1/31)・加藤高明内閣成立(6/11) | 普通選挙運動と政党内閣の確立。 |

| 1925(大正14) | 普通選挙法公布(5/5) | 25歳以上の男子に選挙権。民主化の進展。 |

| 1925(大正14) | 治安維持法公布(5/12) | 共産主義・社会運動を弾圧。思想統制の始まり。 |

| 1926(大正15/昭和元) | 大正天皇崩御(12/25) | 昭和改元。新時代の幕開け。 |

| 1927(昭和2) | 金融恐慌(3/15発生) | 台湾銀行救済失敗で取り付け騒ぎ。昭和恐慌の前兆。 |

| 1928(昭和3) | 第1回普通選挙実施(2/20投票) | 男性普通選挙が実施される。 |

| 1928(昭和3) | 張作霖爆殺事件(6/4) | 関東軍の独断行動。満州事変の布石。 |

| 1929(昭和4) | 世界恐慌勃発(10/24米国) | 日本経済にも波及し、農村困窮が深刻化。 |

| 1930(昭和5) | ロンドン海軍軍縮条約調印(4/22) | 軍部の反発を招き、統帥権干犯問題が勃発。 |

| 1931(昭和6) | 満州事変(9/18柳条湖事件) | 関東軍の謀略により中国東北部を占領。軍部の独走が始まる。 |

| 1932(昭和7) | 五・一五事件(5/15) | 海軍将校が犬養毅首相を暗殺。政党政治が終焉。 |

| 1933(昭和8) | 国際連盟脱退通告(3/27) | 満州問題で非難を受け、孤立化。国際的孤立が深まる。 |

| 1934(昭和9) | 天皇機関説問題(3月) | 美濃部達吉の学説が攻撃され、思想統制強化。 |

| 1935(昭和10) | 相沢事件(8/12)・粛軍事件(12月) | 陸軍内部の派閥抗争(皇道派vs統制派)。軍の政治化が進む。 |

| 1936(昭和11) | 二・二六事件(2/26〜2/29) | 青年将校がクーデターを起こし、軍国体制へ転換。 |

| 1937(昭和12) | 盧溝橋事件(7/7)→日中戦争勃発 | 長期戦に突入し、国民総動員体制へ向かう。 |

| 1938(昭和13) | 国家総動員法公布(3/24) | 経済・労働・思想がすべて戦時統制下に置かれる。 |

| 1939(昭和14) | ドイツ=ソ連不可侵条約締結(8/23)/第二次世界大戦開戦(9/1) | 日本は枢軸側に傾き、世界戦争の渦へ。南進論台頭。 |

🧭 総括

この30年は、

自由主義の萌芽(1910〜1925)→経済恐慌と不安(1926〜1930)→軍国化と統制国家(1931〜1939)

という急激な変化をたどりました。

近代日本の「自由と統制の交錯期」として、昭和戦前史の核心を形づくった時代です。

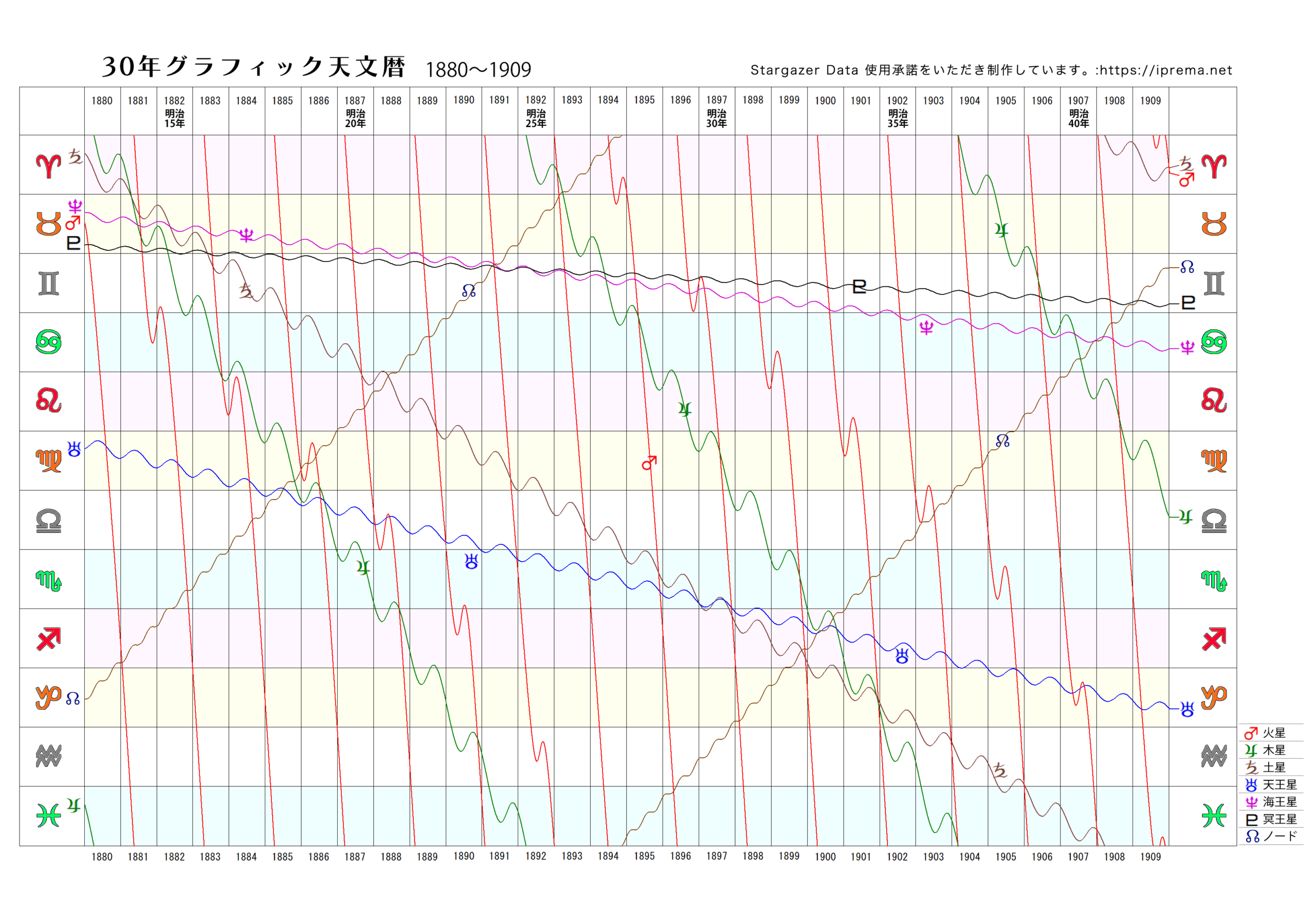

1880-1909

🗓 日本近代史年表(1880–1909)

― 政治・社会ベスト30 ―

| 年 | 出来事(月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 1880(明治13) | 国会期成同盟結成(3/17) | 自由民権運動の中心勢力が国会開設を求めて結成。 |

| 1881(明治14) | 明治十四年の政変(10/12) | 開拓使官有物払い下げ問題で政府分裂。大隈重信追放。国会開設詔勅発布(10/12)。 |

| 1882(明治15) | 自由党結成(10/18) | 板垣退助らが民権派政党を結成。全国に民権運動が拡大。 |

| 1882(明治15) | 壬午軍乱(7月・朝鮮) | 日本公使館襲撃事件。日朝関係悪化の発端。 |

| 1884(明治17) | 秩父事件(10/31) | 貧困農民の蜂起。自由民権運動の激化と弾圧。 |

| 1885(明治18) | 内閣制度創設(12/22) | 伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任。近代政治制度の発足。 |

| 1886(明治19) | 教育令改正(8/3) | 森有礼の主導で国家主義的教育制度を確立。 |

| 1887(明治20) | 保安条例公布(12/25) | 自由民権運動家を東京から追放。言論統制が強化。 |

| 1889(明治22) | 大日本帝国憲法発布(2/11) | 明治憲法が公布。立憲君主制が確立。 |

| 1890(明治23) | 第一回帝国議会開会(11/29) | 立憲政治が正式に始動。 |

| 1890(明治23) | 教育勅語発布(10/30) | 忠君愛国を基本とする国家道徳を定める。 |

| 1891(明治24) | 大津事件(5/11) | ロシア皇太子襲撃事件。日本の法治国家意識を世界に示す契機。 |

| 1894(明治27) | 日英通商航海条約締結(7/16) | 不平等条約の一部改正に成功。 |

| 1894(明治27) | 日清戦争勃発(7/25) | 朝鮮半島の支配をめぐり清国と戦争開始。 |

| 1895(明治28) | 下関条約調印(4/17) | 台湾・遼東半島を獲得も三国干渉で遼東を返還。 |

| 1895(明治28) | 台湾割譲・統治開始(5/8) | 初の海外植民地として台湾統治が始まる。 |

| 1897(明治30) | 貨幣法公布(3/26) | 金本位制導入。近代経済体制の整備。 |

| 1898(明治31) | 憲政党結成(6/22)→第一次大隈内閣成立(6/30) | 初の政党内閣が誕生するも短命。 |

| 1900(明治33) | 立憲政友会結成(9/15) | 伊藤博文が結成。官僚と政党の融合へ。 |

| 1900(明治33) | 治安警察法公布(3/10) | 労働運動・女性運動を制限。社会統制が進む。 |

| 1901(明治34) | 八幡製鉄所操業開始(2/5) | 近代重工業化の幕開け。 |

| 1902(明治35) | 日英同盟締結(1/30) | 国際的孤立を脱し、列強の一角に加わる。 |

| 1904(明治37) | 日露戦争開戦(2/8) | 満州・朝鮮をめぐる対露戦争。国民的総力戦となる。 |

| 1905(明治38) | 日本海海戦(5/27〜5/28) | バルチック艦隊を撃破。日本が列強の仲間入り。 |

| 1905(明治38) | ポーツマス条約調印(9/5) | 勝利も賠償金なし。国内で日比谷焼打事件(9/5)。 |

| 1906(明治39) | 南満州鉄道株式会社設立(11/26) | 満州経営の拠点として半官半民企業誕生。 |

| 1907(明治40) | 日仏協約(6/10) | 列強と協調外交。韓国併合の布石。 |

| 1908(明治41) | 赤旗事件(6/22) | 社会主義者弾圧事件。思想統制の強化へ。 |

| 1909(明治42) | 伊藤博文暗殺(10/26) | 韓国・ハルビンで安重根により射殺。韓国併合の前兆。 |

🧭 総括

1880〜1909年の30年間は、

**「立憲国家の形成 → 帝国主義国家の台頭 → 植民地帝国の確立」**の時代でした。

- 1880年代: 自由民権運動と立憲体制の確立

- 1890年代: 日清戦争・条約改正で国際的地位上昇

- 1900年代: 日露戦争勝利と韓国併合への道、重工業化の進展

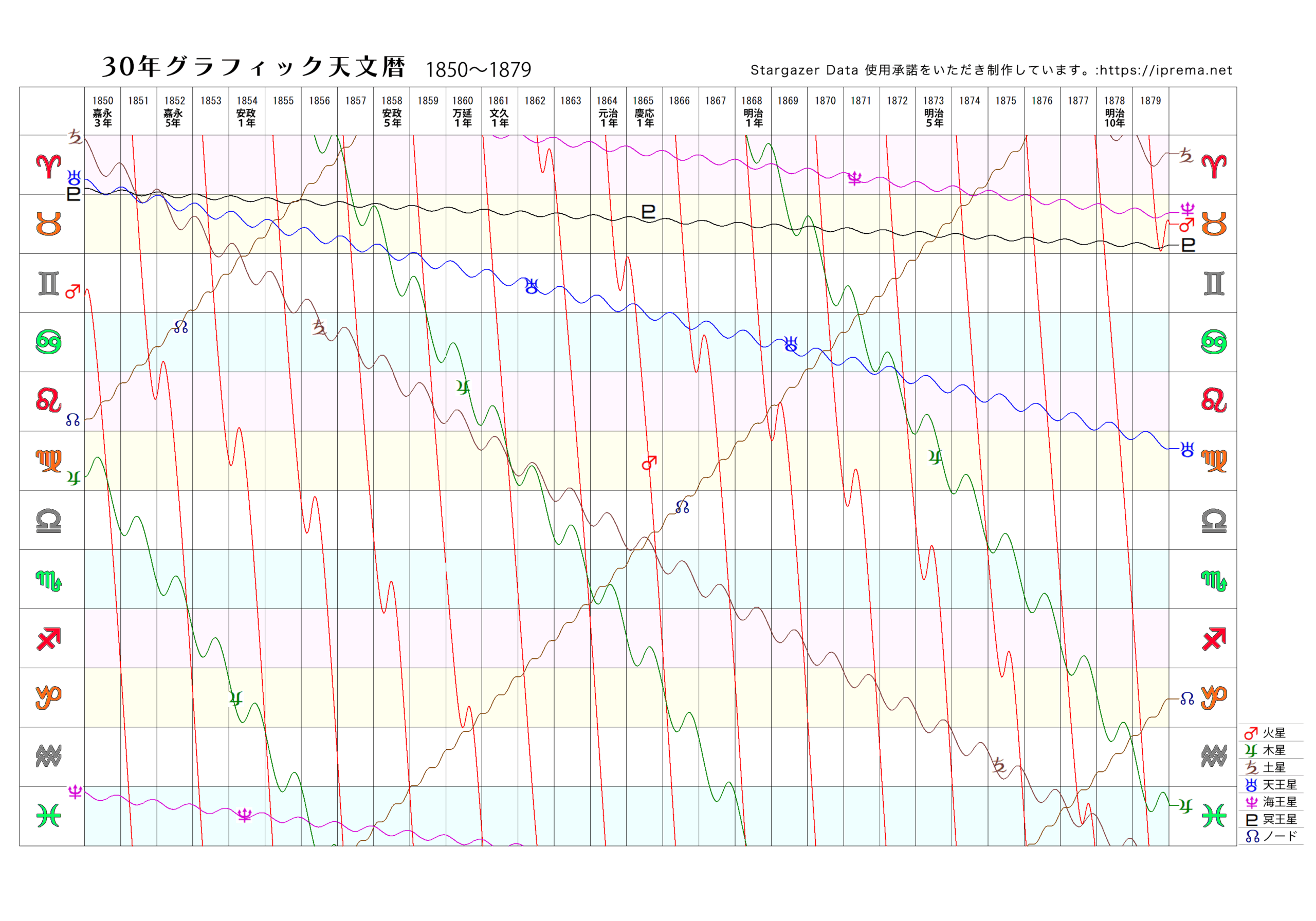

1850-1879

🗓 日本近代史年表(1850–1879)

― 政治・社会ベスト30 ―

| 年 | 出来事(月日) | 解説 |

|---|---|---|

| 1853(嘉永6) | ペリー浦賀来航(7/8) | アメリカ艦隊が開国を要求。鎖国体制が動揺。 |

| 1854(安政元) | 日米和親条約調印(3/31) | 開国の始まり。下田・箱館を開港。 |

| 1854(安政元) | 安政東海地震(12/23) | 広範囲に被害。幕末の社会不安を増幅。 |

| 1856(安政3) | ハリス下田着任(8/21) | 初代米国総領事として日本に赴任。通商交渉を開始。 |

| 1858(安政5) | 日米修好通商条約調印(7/29) | 不平等条約締結。幕府の外交独断が批判される。 |

| 1858(安政5) | 安政の大獄(10月〜) | 井伊直弼が尊皇攘夷派を弾圧。橋本左内・吉田松陰ら処刑。 |

| 1860(安政7/万延元) | 桜田門外の変(3/24) | 水戸浪士らが井伊直弼を暗殺。倒幕運動が激化。 |

| 1861(文久元) | ロシア使節ポサドニック号事件(7/14) | 対外的緊張高まる中、攘夷論が再燃。 |

| 1862(文久2) | 生麦事件(9/14) | 薩摩藩士がイギリス人を殺害。薩英戦争のきっかけに。 |

| 1863(文久3) | 薩英戦争(8/15) | 英艦隊と薩摩藩が交戦。薩摩が西洋技術の必要性を認識。 |

| 1864(元治元) | 禁門の変(7/19)/第一次長州征討(8/1) | 長州藩が京都で敗北。倒幕派の壊滅危機。 |

| 1866(慶応2) | 薩長同盟成立(1/21) | 坂本龍馬の仲介で薩摩と長州が提携。倒幕体制が整う。 |

| 1867(慶応3) | 大政奉還(10/14) | 徳川慶喜が政権を朝廷に返上。260年の幕府体制が終焉へ。 |

| 1867(慶応3) | 王政復古の大号令(12/9) | 新政府樹立を宣言。明治維新の幕開け。 |

| 1868(慶応4/明治元) | 戊辰戦争勃発(1/3鳥羽・伏見の戦い) | 旧幕府軍と新政府軍が交戦。内戦開始。 |

| 1868(明治元) | 明治改元(9/8) | 新しい元号「明治」が公布される。近代国家の始動。 |

| 1869(明治2) | 版籍奉還(7/25) | 諸藩主が土地と人民を天皇に返上。中央集権化の第一歩。 |

| 1870(明治3) | 新貨条例公布(6/27) | 円・銭・厘の十進貨幣制度を導入。 |

| 1871(明治4) | 廃藩置県(7/14) | 藩を廃止し県を設置。中央集権国家が完成。 |

| 1871(明治4) | 岩倉使節団出発(12/23) | 欧米視察と条約改正交渉のため派遣。近代化の契機。 |

| 1872(明治5) | 鉄道開通(10/14) | 新橋〜横浜間に日本初の鉄道が開業。 |

| 1872(明治5) | 学制公布(8/2) | 近代的学校制度の創設。教育の全国普及へ。 |

| 1873(明治6) | 徴兵令公布(1/10) | 国民皆兵制を確立。近代軍制の始まり。 |

| 1873(明治6) | 地租改正(7/28) | 地価を基準に課税する制度導入。財政基盤の確立。 |

| 1874(明治7) | 佐賀の乱(2/13) | 江藤新平ら旧士族の反乱。中央集権への抵抗。 |

| 1874(明治7) | 民選議院設立建白書提出(1/17) | 板垣退助らが国会開設を要求。自由民権運動の嚆矢。 |

| 1876(明治9) | 廃刀令(3/28) | 武士の象徴・刀の帯刀禁止。身分制度の最終的崩壊。 |

| 1877(明治10) | 西南戦争勃発(2/15) | 西郷隆盛率いる士族反乱。近代国家への最終転換点。 |

| 1878(明治11) | 紀尾井坂の変(5/14) | 大久保利通暗殺。維新三傑の時代終焉。 |

| 1879(明治12) | 琉球処分完了(3/27) | 琉球藩を廃止し沖縄県を設置。領土統一が完了。 |

🧭 総括

1850〜1879年の30年間は、

**「鎖国の終焉 → 幕末の動乱 → 明治維新と近代国家成立」**の激動期でした。

- 1850年代: 外圧と開国、幕府体制の動揺

- 1860年代: 倒幕・維新の革命期

- 1870年代: 中央集権化・近代化政策の急速な推進

この時代、日本はわずか30年で

封建社会から近代国家へと劇的に変貌しました。

コメント